〝鉤(かぎ)〟か〝渦巻き〟か

古代中華圏で生まれた「戈(か)」という武器は、弥生時代の日本に伝わったものの、じきに祭祀の道具へと役割が変わります。

戈は、戦車に乗り、敵を引っ掛けるように斬る武器です。祭具となった銅戈には、銅鐸にあるような鹿や鋸歯文(きょしもん・連続した三角文)などの文様が描かれているものがあります。国内で作られ、銅鐸と同じく豊穣などを願ったと考えられています。

山や湿地が多い日本では、馬車(戦車)は有用ではなく、武器としての戈は用途がなかったと思われます。

ところが、弥生人は『引っ掛ける』ことに魅力を感じたようです。いったい、何を引っ掛けるのでしょうか?

銅鐸については一説に、銅鐸は地霊・穀霊の依代(よりしろ)で、埋めた銅鐸を掘り起こして霊を地上に迎え、祭りの後に埋め戻して霊を大地に納めるための儀器であるとしています。

となると戈が引っ掛けるものは地霊・穀霊でしょうか。

銅戈や銅鐸が国産化されたほぼ同じ頃に青銅製の腕輪、有鉤銅釧(ゆうこうどうくしろ)が作られ始めました。

第4話の1枚目のイラストは、ゴボウラを縦切りして製作した貝輪とその着装例です。

特徴はゴボウラの一大結節を研磨して突起を作り出していること、腕に多連装着していることです。

沢山のゴボウラを入手できなかったからなのか理由は分かりませんが、九州北部地域の青銅器工房で銅釧が作られ始め、関東まで広まりました。

突起部分は〝鉤(かぎ)〟状に伸びて、戈を連想させます。

各地の出土状況は、甕棺墓や墳丘墓からまとまった数が出るものと、建物の柱穴から1個出るものがあります。建物は大型住居や高床倉庫と考えられています。

有鉤銅釧と共に埋葬された人はシャーマンでしょうか。鉤状の突起が「魂をつなぎ止める」との説を取ると、再生を願ったとも考えられます。

有鉤銅釧は古墳時代の前期前半まで作られました。蛇行剣で一躍有名となった富雄丸山古墳からは、2本の鉤がある特異な形状をした銅釧が出土しています。

南洋の貝のスイジガイは6本の突起が「水」に見えることから水字貝と名付けられました。

4世紀後半の古墳からスイジガイ製の貝釧が出土しています。静岡県松林山古墳、山梨県甲斐銚子塚古墳、長野県鎧塚1号墳の3基では、いずれも竪穴式石室の北東の位置に置かれていました。

松林山古墳のスイジガイ製貝釧には線刻が施されています。迫力ある6本の鉤状突起に目を奪われますが、巻貝の螺頭部を残している事に注目したいと思います。

古墳時代中期に、ゴボウラの背面全体を使った15cm前後の貝輪が作られました。繁根木(はねぎ)型と分類されています。

上から見ると、螺頭部の中心まであります。螺頭部の螺旋構造が祭具として必要であった為に、いびつな円環形になった、とは考えられないでしょうか。

弥生時代のゴボウラ製貝輪も、多連装着する前は厚みがあって、螺旋構造が見えるデザインでした。それを薄くすることは、螺旋構造が無くすことで、代わりに鉤を作って呪力を補ったのではと想像します。

自然界で螺旋は身近なところにあふれています。植物は日の光が当たるよう、茎の成長と共に螺旋を描きながら葉を広げます。貝は二枚貝、巻貝共に、螺旋状に貝殻を大きくして成長します。螺旋は生命の成長線と言っていいかもしれません。

古代の人々は、螺旋≒渦巻きから生命のエネルギーを感じたのでしょう。

弥生時代から古墳時代前期まで、主に西日本で作られた巴形銅器は、スイジガイがもとになったと言われています。巴形銅器の鉤は渦を巻き、鉤と渦巻きを合わせ持っています。

呪力はいくらでも欲しい、ということなんでしょう。

次回は、古代からある渦巻文を考えます。

南洋の貝に魅せられてー第5話

貝殻の表面には凹凸がありますが、これを彫刻と呼びます。彫刻は成長方向にできる成長線と、成長線に交差する線があり、 強弱を付けて縞模様の彫刻をつくっています。

二枚貝やオオツタノハなどの笠貝は、同心円状に成長線が広がります。線が太くなるにつれて成長脈(輪脈りんみゃく)・成長肋(輪肋りんろく)と呼びます。これと殻頂から放射状に伸びる放射脈・放射肋とが交差しています。

巻貝は螺線状に成長するので、成長線は殻頂を上にして縦もしくは斜めにできます。これを縱肋(じゅうろく)といいます。縦肋と交差する横の線を螺脈(らみゃく)・螺肋といいます。

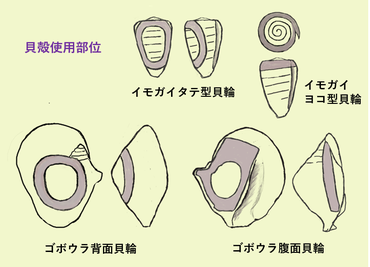

貝輪の形は貝の種類やカットの方向で変わります。二枚貝や笠貝は周縁を残して丸くくり抜き、巻貝はヨコに切り丸い形にします。巻貝をタテ切りにすれば台形に、一大結節(突起)があるゴボウラは五角形に近い形になります。

ここで、ゴボウラを背面側から見てみましょう。大きな口唇部により二枚貝の形に似ています。丸い背面貝輪(貝釧)を作ることができます。

弥生時代から古墳時代前期のものは、オオツタノハ製貝輪と同じ10cmくらいのサイズの貝輪が作られました。このサイズの背面貝輪なら、20cmほどのゴボウラから背面・腹面貝輪を製作可能だと分かっています。

5世紀初め築造、約30mの円墳の龍ヶ岡古墳(福井市 足羽山古墳群)からは、2つの車輪石の形の貝輪が出土しています。

ゴボウラとオオツタノハの2つの素材が使われています。共に貝本来の放射肋(ゴボウラは螺肋)に更に、彫刻で線を足しています。呪力の増強のためでしょうか。

男性の頭部付近に鏡と共に置かれていました。

鍬形石形の腹面貝輪は出ておらず、1個のゴボウラから腹面・背面貝輪を作ったとしたら、腹面貝輪は別の所に納められたことになります。

第4話で紹介した紫金山古墳(4世紀前半築造・大阪府茨木市)出土の腹面貝輪の直弧文といい、精緻な彫刻はどこでなされたのでしょうか。

紫金山古墳・龍ヶ丘古墳の埋葬施設には、水銀朱が撒かれていました。

朱に染まったなかに白い貝輪、最強の呪力を得る色合わせではないでしょうか。

背面貝輪は古墳時代中期に新たな形が作られます。そこから、次回は呪力文様について考えます。

―南洋の貝に魅せられてー 第4話

《ゴボウラ① 腹面貝輪と鍬形石》

縄文時代、貝輪は女性のものでした。海岸に打ちあげられた二枚貝を、中央に穴を開けて貝輪にしました。

弥生時代になると九州北部に大きなクニができて、首長層のとくに男性がゴボウラという大きな巻貝で作られた貝輪を身につけるようになりました。

【ゴボウラ】

奄美大島以南の水深10~40mのサンゴ礁の砂地に生息。大きいものでは20cm近くになる。大きな口唇部と一大結節の突起が特徴で、重厚な殻質。

ゴボウラは海の深いところに棲んでいますが、海女(海人)さんは10m以上潜ることができるそうです。とは言っても、沢山採るのは大変ですが、実は浅いところに貝殻が落ちているのです。これはヤドカリが運んだものだとか。これも採取したのでしょう。(大型のヤドカリでも重すぎるのでは?ココナッツオクトパスと呼ばれるメジロダコなら運べそうですが…)

このゴボウラを縦にカットして貝輪にします。初めは分厚い口唇部を落としてからカットしましたが、弥生時代の後期頃の粗加工品には口唇部が付いています。弥生時代の終わりごろに口唇部も取り入れた貝輪が誕生します。この形が古墳時代の鍬形石(くわがたいし)の祖形です。

鍬形石の名は、江戸時代の奇石収集家・木内石亭が「狐がこれを鍬のように使って地を掘った」という伝承に基づき命名し、考古学でもこの名を継承しました。これが何なのか分からなかったからだそうです。

古墳に副葬されたゴボウラ製貝輪の出土はわずか数点です。

大阪府茨木市の紫金山古墳は全長約100mの前方後円墳。この4世紀の古墳の竪穴式石室の両端から貝輪3点と鍬形石6点が出土しています。

北側に置かれた貝輪1点には、ゴボウラの表面全体に『直弧文』が線刻されています。直弧文とは、直線と円弧を組み合わせて複雑な渦巻きをなす文様で、古墳時代のみ存在しました。なぜか他国には類例が無く、装飾古墳の石障・石棺や銅鏡、埴輪に施されています。

鍬形石は碧玉製で、艷やかな藍緑色をしています。

鍬形石は多く出土しています。

滋賀県東近江市の雪野山古墳出土の鍬形石は、碧玉より軟らかい緑色凝灰岩製で、淡い緑色をしています。頭部付近に置かれていました。

葬送儀礼のアイテムとなった腕輪型石製品は、古墳時代前期からおよそ百年間流行しました。

弥生時代から続く鍬形石の形の貝輪は「腹面貝輪」と言われています。ということは、「背面貝輪」があるということ。

次回は、他の巻貝ではまねできない貝輪製作をご紹介します。

―南洋の貝に魅せられてー 第3話

縄文時代から貝輪の希少な素材であったオオツタノハは、磨けば象牙質の光沢とほの赤い放射状の線が浮き出る美しい貝輪になります。

他に貝輪の素材として人気だったのが、ベンケイ貝やサトウ貝。いずれも二枚貝で水深5m〜20mの砂地に棲んでいて、これを採るのは大変!と思いきや、死貝は暴風により海岸に打ちあげられるのです。時化の後には、女性たちがこぞって貝殻拾いを楽しんだ様子が想像できます。

それに比べてオオツタノハは、丸木舟に乗り遥か遠い島へと追い求めたのです。

東日本では伊豆諸島の南部で採れたオオツタノハが、西日本では南西諸島で採れたオオツタノハが流通しており、『東の貝の道』『西の貝の道』と呼ばれています。

【オオツタノハ】

日本での生息地は房総半島以南の島々で、岩礁にへばりつき、大潮の最干潮時にしか姿を現さない幻の貝。笠貝の仲間で、大きいものは10cmを超えます。食用になり美味。

古墳でのオオツタノハ製貝釧は少ないのですが、大分県の佐賀関半島にある前方後円墳、築山古墳に副葬されています。ヤマト王権の海上交易を担った海部の豪族の古墳です。女性の首長は左右の腕に5個ずつ装着していました。

古墳に多く副葬されているのは貝釧をもとにした腕輪形石製品です。

奈良県天理市にある4世紀につくられた櫛山古墳は、双方中円墳とも呼ばれる特異な形の古墳。前方後円墳に、円部を挟む形で短い方形部が付いています。後円部(中円部)の竪穴式石室からは多量の腕輪形石製品が出土しています。石釧は113個、車輪石は106個と最多数を誇ります。

オオツタノハ製貝釧をもとにしたと考えられている車輪石は、笠貝の放射肋を強調したデザイン。太陽の光が雲の隙間から放射状に見える「薄明光線(はくめいこうせん)」を私は想い浮かべました。日没時の西の空で、積乱雲の影が太陽をふさぎ、光が水滴やチリなどに乱反射したことで見える現象。光芒・後光とも言いますが、沖縄八重山の地域では『風の根〈カジヌニィー〉』と呼んで大風の兆しととらえました。更に水蒸気が多いと、光線が天頂を通り東の空に届きます。これを『天割れ〈ティンバリ〉』(反薄明光線)と呼んで台風の兆しと恐れました。

想像力を膨らませると、南洋の貝は国生み神話の光景である天と海を具現化したものではないでしょうか。車輪石は放射状の光を放って、黄泉の国を照らすものかもしれません。

−南洋の貝に魅せられて− 第2話

弥生時代の農耕社会では、豊穣を祈る祭祀に用いた〝うずまき文様〟を、首長層は貝輪に求めました。主に、南洋に棲む大きな巻貝ゴボウラやイモガイの螺構造(うずまきデザイン)を生かした貝輪です。

古墳時代の前期になると装身具ではなくなり、呪力を持った儀器として古墳に副葬されるようになります。古墳時代のものを貝釧(かいくしろ)と言います。貝は、ゴボウラやイモガイの他にオオツタノハ、スイジガイなどが使われました。

石釧(いしくしろ)は前回ご紹介したイモガイが元になったと考えられています。イモガイをヨコ割りにした貝輪は弥生時代から首長層の女性が身につけていたもの。

大和古墳群のなかの下池山古墳の石釧はガラス質凝灰岩製。一本の沈線が美しい。

桜井市にある池の内5号墳の石釧。見た感じでは緑色凝灰岩製でしょうか。縦に細かく沈線をいれていますが、イモガイは巻貝の縱肋(縦の筋)が目立たない貝です。二枚貝や笠貝の放射肋を想起させます。

石釧は腕輪にしても良さそうですが、重いのを生前に使用していたのでしょうか。次回は車輪石の元になった貝です。

−南洋の貝に魅せられて− 第1話

いにしえのアクセサリーは土(焼き物)や石、動物の骨など身の回りの自然素材でつくられています。

干潟で容易に採れる貝も素材の一つです。ところが、遥か遠く、南西諸島などの温暖な海域で生息する貝でつくられた腕輪が全国各地から出土しています。貝製の腕輪を考古学では〝貝輪〟または〝貝釧(かいくしろ)〟といいます。

縄文時代に作られ始めた貝輪は、形や価値観を変えながら弥生時代、古墳時代まで作られ続けました。

使われた貝は多種ありますが、古墳時代に主流な貝を紹介します。

【イモガイ】

主にサンゴ礁に棲む里芋のような姿の巻貝ですが、毒を持ち食用にはならないそうです。

写真は安土城考古博物館の特別展「馬でひも解く近江の歴史」の展示品です。

馬の牧場が初めて設けられたのは古墳時代中期が始まる4世紀末から5世紀初頭。騎乗用の馬はアクセサリーをつけて飾りたてていました。貝の螺塔部を雲珠(うず)という金具に使っています。〈

【イモガイ】

主にサンゴ礁に棲む里芋のような姿の巻貝ですが、毒を持ち食用にはならないそうです。

写真は安土城考古博物館の特別展「馬でひも解く近江の歴史」の展示品です。

馬の牧場が初めて設けられたのは古墳時代中期が始まる4世紀末から5世紀初頭。騎乗用の馬はアクセサリーをつけて飾りたてていました。貝の螺塔部を雲珠(うず)という金具に使っています。〈

巻貝の切断面はうずまき模様。うずまきのデザインは弥生時代の銅鐸や祭祀土器に見られます。稲作とともに渡来した呪術的な文様と考えられています。

うずまきデザインの大きな貝を求めたのはその貴重性と、生命に関わる切実な想いがあったからでしょう。

(もずうり)