1日目 11/29(金)

〜平群のボランティア愛に触れる〜

小倉百人一首で有名な「千早ぶる 神代もきかず竜田川 からくれないに水くぐるとは」(在原業平)

今年の夏は酷暑が厳しく、残暑が長引いていたところ、ここに来てようやく秋(紅葉日和り)が訪れて来ました。和歌にも詠まれた“竜田川”が流れる奈良県平群町、鮮やかな紅色の景色を堪能しながら古墳巡りは、格別な紅葉観と高揚感を覚えるものとなりました。

参加メンバーは男女合わせて17名。平群のボランティアガイド山西&中川さんと合流し、お手製の資料「奈良県平群町 歴史探索」に沿って、親切丁寧にガイドしていただきました。

案内順路は以下の通りです。

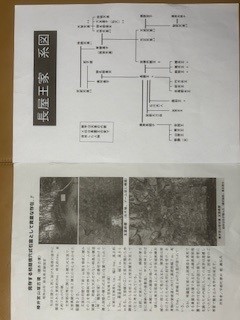

①烏土塚古墳〈地元住民の熱心な保存活動で現存、横穴式石室で玄室内の巨石と高さは圧巻!〉→ ② 西宮古墳〈墳丘斜面35°は崩れないギリギリの角度で設計、建築士もビックリ!〉→ ③ 平群神社〈平群氏の祖神❔を祀る延喜式内社〉→ ④椿井宮山塚古墳〈横穴式石室で玄室はドーム状で百済系の構築、石室内への侵入はまるで⚪︎⚪︎探検隊!〉→ ⑤ 三里古墳〈横穴式石室で石棚を持つ石室は奈良県に3例、和歌山県岩橋千塚の石棚も見てみたーい!〉→ ⑥ 長屋王墓・吉備内親王墓〈天皇を凌ぐセレブ?は木簡より明らかに、悲劇の王と平群氏の絆!〉

《※資料は6枚参照》

実は『ガイド山西&中川さんがコースの選定から資料の構成と製版を幾度となく試行してくださり、古墳周りの下見から草刈りと石室内のライト設置など事前準備に貴重な時間を割いていただいた』と聞きました。当日のガイドはもちろんのこと、お二人の心のこもったおもてなしには、“平群愛”を感じ入り胸が熱くなりました。大変お世話になりました。

平群をあとにし、次に向かったのは斑鳩町の文化財センター。秋季展藤ノ木古墳発掘調査40周年プレイベント「大和の大型横穴式石室の被葬者像にせまる」では、烏土塚・牧野・植山・藤ノ木古墳の出土物の展示品を見学し、大型横穴石室を持つ古墳の見識を深めました。

《※資料は4枚参照》

以上、1日目の研修を無事に終えることが出来ました。参加の皆さんお疲れ様でした。そして研修チームの皆さん、お手配など本当にありがとうございました。

2日目 11/30 (土)

少し曇り空ではありましたが、曇の隙間から日差しが降りそそぎ、まずまずの天候に恵まれました。まず朝一番で、高取町の古墳2基を訪れました。参加メンバーは男女合わせて15名。時間を重ねるごとに晴天に恵まれ、“古墳と紅葉”のコントラスト、心が躍る素敵な風景を見ることができました。

①市尾宮塚古墳(国史跡)

大型の横穴式石室を備えた前方後円墳。石室を閉ざす棚に近付くと自動的に照明が点き、石棺の眠る玄室が見学できます。馬具や太刀の装飾品といった多数の副葬品が発見され、斑鳩町の藤ノ木古墳を上回る豊富な遺物が見つかっています。

②市尾墓山古墳(国史跡)

全長66m、高さは10mに及ぶ、古墳時代の後期を代表する前方後円墳。後円部に横穴石室が見つかり、凝灰岩製の巨大に家形石棺も確認されたが、現時点では内部を見学することはできません。現在は公園として整備され墳丘に登ることができます。墳丘の上の一本紅葉は、訪れた現代人の心を和ませてくれます。

次に向かったのは飛鳥。

万葉集「飛ぶ鳥の 明日香の里を 置きて去なば 君があたりは 見えずかもあらむ」「明日香」の枕詞として使われるようになり、読みも「アスカ」となったのが「飛鳥」とも言います。ここには日本の原風景が多く残こされ、4基の古墳を訪れました。

③岩尾山古墳(国史跡)

7世紀前半頃の終末期古墳で、墳丘は1辺約40m・高さ約12mの2段築成の方墳。埋葬施設は石英閃緑岩(通称、飛鳥石)の切石を用いた南に開口する両袖式の横穴式石室で、岩屋山式と呼ばれています。石室内からは土師器・須恵器・瓦器・陶磁器・古銭等が出土しています。

④牽午子塚古墳(国史跡)

7世紀後半頃の終末期古墳で、対辺約22mの八角墳。墳丘裾部には凝灰岩切石が敷き詰められています。この石敷の直上からは大量の凝灰岩切石が出土し、墳丘全体が凝灰岩切石で装飾されています。埋葬施設は凝灰岩の巨石を使用した南に開口する刳り抜き式横口式石槨で、石槨内には二つの墓室、開口部には二重の閉塞石があります。さらに石槨の外周には直方体の巨石で石槨を保護しています。

⑤越塚御門古墳(国史跡)

7世紀後半頃の終末期古墳で、一辺約10m程度の方墳。埋葬施設は石英閃緑岩の巨石を使用した南に開口する刳り抜き式横口式石槨で、墓室は一つあります。

⑥中尾山古墳(国史跡)

別名「中尾石墓」と呼ばれる終末期古墳で、墳丘は対辺長約30mの三段築成の八角形墳。下段部分が約47度の傾斜で正八角形状に川原石を巡らし、中段部分は約50度の角度で八角形状に石を巡らしています。墳丘の周囲には八角形状に二重の石敷が施され、石敷上からは沓形を呈した凝灰岩製の石造物が二点出土し、形状等から墳頂に設置されています。埋葬施設は凝灰岩と花崗岩の切石で造られた横口式石槨です。

○天武持統陵(車窓より)

最後に向かったのは飛鳥資料館。飛鳥は今から1400年前、ほぼ100年にわたって都がおかれ、日本という国家が形づくられていった時代です。大陸からもたらされた新しい思想や文化や技術をもとに、「日本ではじめて」のものがたくさん生まれました。ここでは、発掘調査から明らかになった「日本のはじまり」の姿(展示品)を見学しました。飛鳥を訪れたことで、古代の生活・文化を思いおこしながら、そし古代のロマンを肌で感じることができました。

2日間の研修を通して、前方後円墳の築造が終焉に向かう時期に築造された平群や飛鳥の古墳を巡り、構造場所・墳形・規模・石室の構造などを、石室に入れる古墳では広さ・高さを体感したり積み石を確認することができました。資料館では古墳の発掘状況や出土品を観ながら、各々の歴史を学ぶこともできました。原風景の中で古墳に触れ、人であったり、景観であったり、“一期一会”を楽むことができた研修になったことと想います。参加の皆さんお疲れ様でした。そして研修チームの皆さん、お手配など本当にありがとうございました。